公式棋戦のこと③

さて、これまで公式戦の重みや対局準備について述べてきましたが、今回は「対局当日」の流れについてお話しします。

公式戦では、対局中の不正防止が非常に重要です。特に、スマートフォンを用いたAIの使用などは厳しく管理されています。対局前には、棋士全員が電子機器を預けることが義務付けられており、金属探知機による身体チェックも行われます。もちろん、棋士が自身の魂を捨てる行為であるカンニングなどの不正を働くことはまずありません。しかし、AIが棋士を遥かに凌駕する時代だからこそ、完全に疑念を排除する体制が求められています。たとえ絶妙手で勝利しても、不正を疑われてしまっては勝利の価値が損なわれてしまいますからね。

余談ですが、この厳格な管理体制の一環として、対局中の食事は全て出前や配達形式となっています。このことから「将棋めし」という言葉が生まれ、意外な形で注目されるようになりました。最初は戸惑いもありましたが、今ではすっかり慣れましたし、他の棋士がどんなメニューを注文しているかチェックするのも一つの楽しみになっています。次回の注文時に役立つ情報源でもあります(笑)。

では、私のある一日を見てみましょう。この日は、持ち時間3時間の対局で、10時開始です。

9:40 将棋会館に到着

まずスマートフォンを含む電子機器をすべて預け、金属探知機による身体チェックを受ける。対局室へ入り、ここからは対局に集中するのみ。

10:00 対局開始

序盤は事前の研究どおりに進む。相手の指し手も速く、ここまでは互いに想定内の展開だと分かる。

11:00 中盤へ

この頃、相手がこちらの研究から外れる一手を指す。約30分考えてある一手をひねり出すと、今度は相手の手が止まった。ここで双方ともに研究の本線を離れ、完全に力と知恵の勝負へ。まさに将棋の醍醐味が始まる。

12:00 昼食休憩

前回勝ったときと同じメニューを注文。単なるゲン担ぎだが、気分が落ち着く。昼食は別室で、対局中の棋士が10名ほど黙々と食べるのが常。たまたま仲の良い棋士が隣で、軽い世間話を交わし、よい息抜きになった。

12:40 対局再開

昼食を挟んで戦いは再開。集中をさらに高め、一手一手に全力を注ぐ。中盤のせめぎ合いから終盤へ向かうなか、訪れる局面は実力と運の兼ね合いでもある。

15:00 痛恨の一手

こちらにミスが出て形勢は苦しい。こうなると、ただ「最善手」を並べるだけでは勝てない。相手の読みを外し、逆転しやすい乱戦へ誘導する狙いで指し回す。相手にとって読みづらい局面作りに集中する。ここからは勇気と柔軟さが試される。

16:00 混戦に持ち込む

粘りが実り、なんとか混戦に。残り時間も互いに少なく、気力・体力・集中力の勝負へ。

17:00 敗北

双方秒読みの応酬の末、残念ながら敗れる。投了数手前で負けを悟り、心を落ち着けるため水を一口飲み、深呼吸ののち静かに「負けました」と告げた。悔しさはもちろんあるが、それを表に出さないのが礼だと思う。

17:00 感想戦

将棋が終われば、対局相手は勝敗を超え「一つの棋譜を作り上げた仲間」でもある。感想戦では「ここでこう指したらどうだったか」「その手にどう考えていたか」など視点と思考を共有する。次局につながる大事な学びの場で、この日は1時間ほど続いた。敗因を冷静に分析し、同様の局面での対応を準備することが棋士としての成長につながる。

以上、私のある一日をご覧いただきました。一年、いや振り返れば、プロになってからの二十年がこの繰り返しです。勝敗に一喜一憂しつつも、結果に囚われすぎず日々研鑽を積む——それが棋士の生活だと思います。とはいえ、負けてすぐに立ち直れないこともあります。それでも盤に向かう強い心を、いつも欲しているのです。

<写真>8月、9月の楽しかったことを。リフレッシュしてきました!

将棋ファンでもある鈴木もぐらさん「空気階段」ライブ後

私の母校である神奈川大将棋部の合宿で伊豆へ

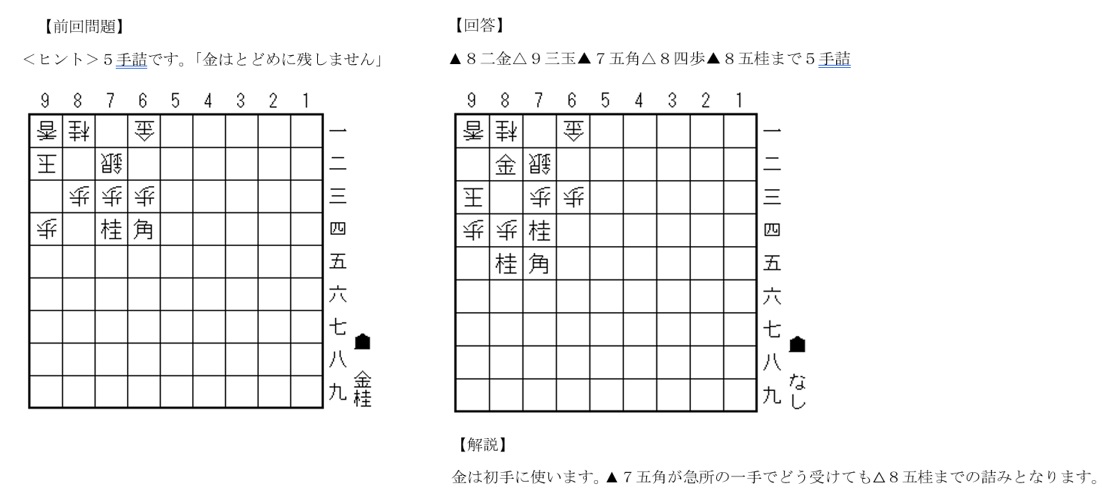

詰将棋 前回の問題と回答

最後に詰将棋を出題します。まず前回詰将棋の回答です。

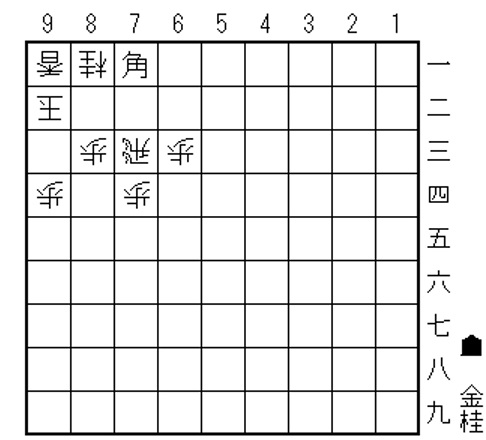

詰将棋

実戦形7手詰です。ヒント「相手玉の脱出ルートを無くす」