公式棋戦のこと②

前回のコラムで触れた対局準備についてですが、ここ十年で将棋界における準備のあり方は大きく変化しました。その最大の要因は、棋士の能力をはるかに超えるAIの登場です。2017年に名人がAIに敗れた出来事は衝撃的でしたが、それを契機としてAIは目覚ましい進化を遂げ、今や棋士にとって欠かせない指南役となっています。

AIの登場によって、対局準備は以前にも増して厳しく、そして緻密なものへと進化しました。AIは棋士の研究手法や対局に向けた姿勢に多大な影響を与え、これまでの常識を覆すほどの変化をもたらしたのです。

かつての対局準備といえば、過去の対局を振り返ったり、仲間と意見を交わしたりしながら、自身の経験や直感を頼りに作戦を練るのが主流でした。盤の前でじっくり考え、「この手はどうだろう?」とひらめきを大切にしていた時代です。しかし、AIの登場により、そうした準備だけでは不十分な時代が訪れました。

AIは膨大な局面を瞬時に解析し、「最善手」を導き出す圧倒的な能力を持っています。さらに、従来の定跡にはなかった斬新な手を次々と発見し、「これまでの常識が通用しない」という新たな局面を棋士たちに突きつけました。

ただし、AIを使った準備は時間も労力も必要です。AIが示す「最善手」をそのまま採用するだけでは不十分で、それを自分の棋風にどう取り入れるか、また相手の棋風にどう対応させるかを深く考える必要があります。「この手はAIが勧めているが、自分のスタイルに合うだろうか?」「相手はこの手にどう反応するだろうか?」といった問いを繰り返し考えながら準備を進めるのです。この作業は非常に頭を使うもので、時に多大な集中力を要します。

以前であれば、対局前日は研究を早めに切り上げ、体力を温存することが一般的でした。しかし現在では、対局前日どころか当日までAIと向き合うことが珍しくありません。移動中の電車内ですらAIの解析を確認する棋士もいるほどです。特定の局面でAIが示す「正解手」を知っているか否かが勝負を分ける重要な要素になるため、少しでも知識を吸収しようとする姿勢が欠かせないのです。

確かに、以前ののんびりとした準備の時代を懐かしく思うこともあります。AIの活用による準備は息が詰まるほど厳しいものになりましたが、一方で、それは棋士としての成長を促す新たな挑戦でもあります。AIがもたらした変化は、将棋界の進化を力強く後押ししていると言えるでしょう。

とはいえ、事前準備だけで勝負が決まるわけではないのが将棋の奥深さであり、面白いところです。次回は対局中における勝負の機微についてお話ししたいと思います。

<写真>8月、千駄ヶ谷の国立能楽堂で「能楽と将棋」のコラボイベントをさせて頂きました。

<能舞台>

<多面指し>

<櫻間先生と>

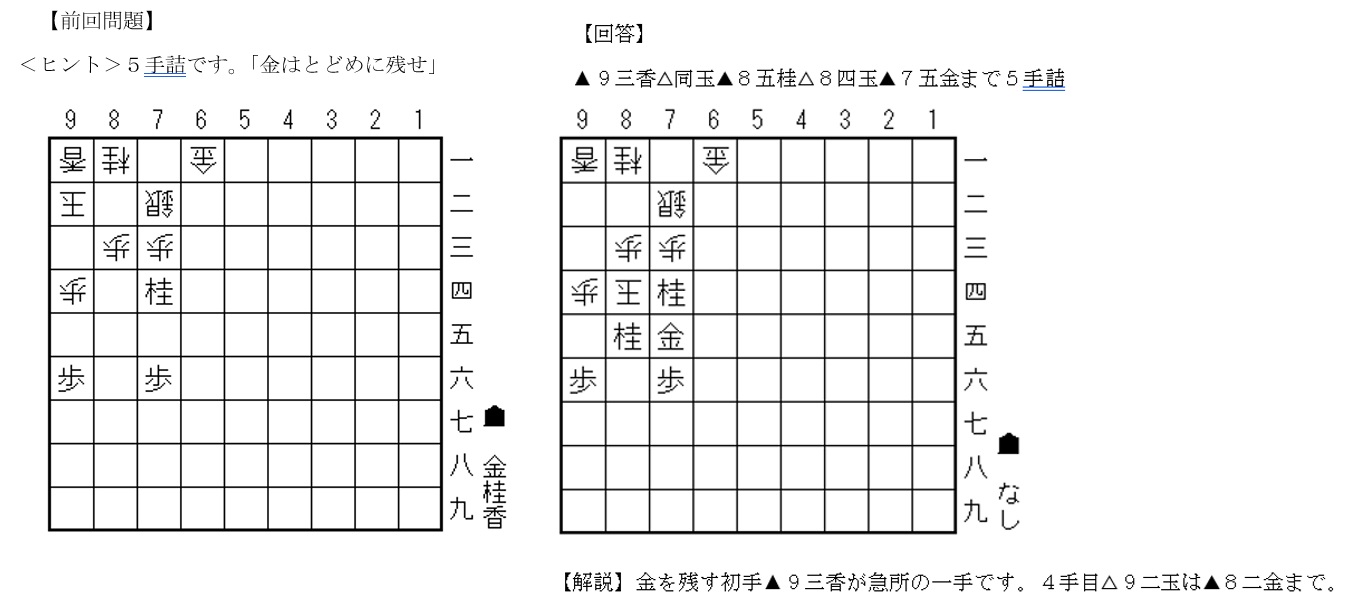

詰将棋 前回の問題と回答

最後に詰将棋を出題します。まず前回詰将棋の回答です。

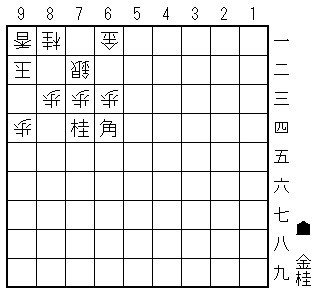

詰将棋

前回と同じく美濃崩しの実戦形より5手詰です。ヒント「金はとどめに残しません」